أعمال وتعاليم المسيح >

القصة المسيحية- الموعظة على الجبل- طوبي لصانعي السلام (ج1)

ميرا شكري

5/30/23 - ٥ دقيقة قراءة

"طُوبَى لِصَانِعِي السَّلاَمِ، لأَنَّهُمْ أَبْنَاءَ اللهِ يُدْعَوْنَ." (مت 5:9).

ما الذي تعنيهُ كلمةُ سلامٍ؟ ومنْ همْ صانعوهُ المطوبونَ؟ هلْ كانَ يقصدُ المسيحَ ما قالهُ حقا في هذهِ الآيةِ منْ موعظتهِ على الجبلِ؟ متى بدأتْ العلاقةُ الغريبةُ بينَ السلامِ وحفظهِ وحملَ السلاحُ والحربُ؟ أليسَ منْ المفترضِ أنْ يكونا أضدادا لا يجتمعا؟!

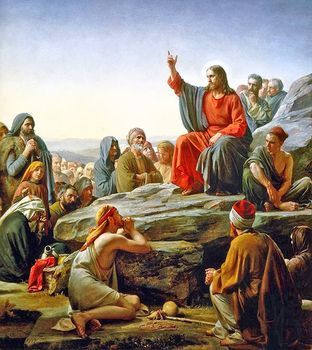

لقدْ تكلمَ السيد المسيحُ بهذا الكلامِ لجمعٍ كثيرٍ جاءوا ليُطعِمْ أرواحهمْ بعظةٍ طويلةٍ ساردًا لها في ثلاث إصحاحات كاملةٍ، منْ بدايةِ الإصحاحِ الخامسِ حتى نهايةِ الإصحاحِ السابعِ منْ الإنجيلِ بحسبِ البشيرْ متىْ هذهِ العظةِ هيَ الأشهرُ منْ بينِ عظاتِ السيدِ المسيحِ والجزءَ الأول بها "التطويباتْ" منْ عددِ 3 إلى عددِ 11 هوَ منْ أكثرِ الأجزاءِ المطروحةِ في تعليمِ الكنيسةِ على مرِ العصورِ.

قالَ اللاهوتيونَ إنَ الموعظةَ على الجبلِ أوْ عظةِ الجبلِ هيَ حيثُ أرسى السيد المسيحُ قواعدَ مملكةَ اللهِ الذي جاءَ ليُذيعَ خبرها بينَ الناسِ ويَعدّهمْ لها. ولهذا نرى في استهلالِ هذهِ الموعظةِ مجموعةً منْ الآياتِ التي تصفُ سكانَ هذهِ المملكةِ، هؤلاءِ الذينَ قبلوا أنْ يتبعوا السيد المسيحُ وطريقهُ الجديدِ. إنَ اختيارَ السيد المسيحِ أنْ يبدأَ هذهِ البدايةِ يخبرنا بشكلٍ صريحٍ أنَ الإنسانَ يأتي قبلَ الوصيةِ. وأنَ تغييرَ قلبهِ يأتي قبلَ تنفيذهِ لدستورِ اللهِ لأنَ الوصيةَ جُعلتْ منْ أجلِ الإنسانِ وليسَ الإنسانُ منْ أجلِ الوصيةِ. بتعريفِ سكانِ هذهِ المملكةِ كافتتاحيةِ لعظتهِ يتكشفُ لنا كيفَ تكسرُ هذهِ المملكةِ كلَ قواعدِ الممالكِ الأرضيةِ التي عرفها الجنسُ البشريُ منذُ بدايةِ تاريخهِ. بحسبَ الأعدادِ منْ 3 إلى 11 منْ الإصحاحِ الخامسِ منْ الإنجيلْ بحسب متىْ، هؤلاءِ المطوبونْ -أيْ: المحظوظونَ- همْ المساكينُ، الحزانى، الجياعُ والعطاشُ، المطرودونَ والمعيرونَ وأنقياء القلبُ والودعاءْ والرحماءِ وصانعي السلامِ.

تخيلُ مدينةٍ يتصفُ جميعُ سكانها بهذهِ المواصفاتِ! لا يبدو هذا المجتمعِ جذابًا بأيِ شكلِ لأيِ منا! فلو ذهبنا إلى فلسفةِ نيتشهْ مثلاً فهؤلاءِ همْ الأضعفُ والأجدرُ بالهلاكِ السريعِ. ولكنْ هلْ كانَ يدعو السيد المسيحَ في هذهِ الآياتِ إلى مجتمعٍ سلبيٍ يرتضي أنْ يجوعَ ويعطشُ ويُطرد ولا يحركُ ساكنًا؟ بالتأكيدِ لا! لهذا سنذهبُ في رحلةٍ سريعةٍ لفهمِ فكرِ اللهِ عنْ الإنسانِ السماويِ ثمَ نقتربُ أكثرُ للآيةِ التاسعةِ لنفهم ما هوَ السلامُ؟ ومنْ القادرِ على صنعهِ؟ ولماذا سيدعى صانعُ السلامِ ابنا للهِ؟

لقدْ اجتمعَ اللاهوتيونَ المسيحيّونْ على أنَ ترتيبَ التطويباتْ كانَ مقصودًا، حيثُ وصفَ السيد المسيحُ مواطني ملكوتِ اللهِ بصفاتٍ تتدرجُ في صعوبتها والبركاتُ الممنوحةُ لأصحابها. وقدْ لخصها اللاهوتيُ (جونْ ستوتْ) كالتالي:

"إننا في التطويباتْ نرى تلميذُ المسيحِ (الإنسانُ السماويُ) جاثيا على ركبتيهِ أمامَ اللهِ معترفا بعوزهِ الروحيّ (طوبى للمساكينِ بالروحِ) وحزينا على حالتهِ (طوبى للحزانى) وهذا يجعلهُ وديعا ورقيقا في كلِ علاقاتهِ (طوبى للودعاءْ) وتجعلهُ الأمانةُ يسمحُ للآخرينَ أنْ يروهِ بذاتِ الصورةِ التي يعترفُ بها هوَ عنْ نفسهِ أمامَ اللهِ. لكنهُ لنْ يرضى بحالتهِ فيجوعُ ويعطشُ إلى البرِ (طوبى للجياعِ والعطاشِ) ويريدُ أنْ ينموَ في الحكمةِ والصلاحِ. لكننا نرى هذا التلميذِ بعدَ ذلكَ في الخارجِ معَ الناسِ. إنَ العلاقةَ معَ اللهِ لمْ تجعلهُ ينسحبُ منْ المجتمعِ أوْ ينعزلُ عنْ آلامِ العالمِ، بلْ بالعكسِ فهوَ يضعُ نفسهُ في خضمِ الألمِ ويظهرُ الرحمةَ للذينَ دمرتهمْ الخطيةُ (طوبى للرحماءِ). إنهُ مخلصٌ شفافٌ في كلِ تعاملاتهِ (طوبى لأنقياء القلب) وهوَ يريدُ أنْ يبنيَ ويصنعُ سلاما (طوبى لصانعي السلامِ). على الرغمِ منْ ذلكَ لا يجدُ منْ يشكرهُ على كلِ ما فعلهُ بالعكسِ يجدُ منْ يقاومهُ ويشتمهُ ويضطهدهُ منْ أجلِ البرِ (طوبى لكمَ إذا عيروكمْ وطردوكمْ) الذي يجندُ نفسهُ لهُ ومنْ أجلِ المسيحِ الذي كرسَ حياتهُ لأجلهِ.[1]

لننتقل الآن للحديثِ عنْ التطويبة السابعةَ " طوبى لصانعي السلامِ ".

"طوبى" تعني البركة أو النعمة المعطاة لشخص، وتعني أيضًا تصديق الله على ما يفعله الموصوف بالآية. كما يقول دون كارسون أنَ نوعَ البركةِ المنصوص عليه في التطويبات ليسَ تعسفيا في أيِ منْ التطويباتْ الثمانيةِ. الشيءُ الموعودُ بهِ في كلِ حالةٍ ينمو بشكلٍ طبيعيٍ (أوْ فوقَ طبيعيٍ بعملٍ إلهيٍ) منْ الشخصيةِ الموصوفةِ. لهذا السببِ دعوتُ التطويباتْ، مجتمعةً، " قواعد الملكوتِ".[2]

كلمة السلامُ في العبريةِ "شالومْ" وتعني التناغمَ والتوافقَ. ويقولَ القديسُ أوغسطينسْ:

"في السلامِ، الكمالُ ولا شيءَ فيهِ يزعجُ، والمسالمونَ يدعونَ أبناءُ اللهِ، إنهمْ يتوقونَ إلى الاقتداءِ بهِ، لأنهمْ مسالمونَ، انضباطيونْ، يكبحونَ جماحُ أنفسهمْ ويخضعونَ للعقلِ والروحِ، يسيطرونَ على شهواتِ الجسدِ ويصبحونَ -همْ أنفسهمْ- ملكوتا للهِ."[3]

إنَ صنعَ السلامِ بمفهومِ مملكةِ اللهِ لا يعني الهدنةَ ووقفَ إطلاقِ النارِ، ولا يعني حالةَ "اللا حربٍ" بينما تضطرمُ نارُ الصراعِ في قلوبِ المتنازعينِ، ولا يعني السلبيةَ والتهاونَ في الحقوقِ والسكوتِ على الظلمِ. هناكَ فارقٌ كبيرٌ بينَ تحاشي الصراعاتِ وبينَ "صنعِ" السلامِ. ولكيْ نفهمَ معنى السلامِ بشكلٍ أوضحَ يجبُ علينا الرجوعُ للوراءِ إلى بدايةِ التاريخِ.

لقدْ خلقَ اللهُ آدمْ وحواءْ على صورتهِ ومثالهِ، ليملكا ويسودا على الأرضِ التي دفعها اللهُ إلى سلطانهما ليكونا وكلاؤهُ فيها. كانَ الإنسانُ حينها -متمثلاً في آدمْ وحواءْ- في حالةِ تناغمٍ وسلامٍ تامٍ معَ اللهِ نفسهِ، حيثُ كانَ آدمْ يحدثهُ كالأصدقاءِ، وفيّ حالةَ تناغمٍ تامٍ معَ الطبيعةِ وعالمِ الحيوانِ. وقدْ أودعهمْ اللهُ وصيةً واحدةً (ألا يأكلا منْ شجرةٍ واحدةٍ في وسطِ الجنةِ هيَ شجرةُ معرفةِ الخيرِ والشرِ)، وكانَ اللهُ واضحا في سردِ تبعاتِ كسرِ هذهِ الوصيةِ، "يوم تأكلا منها موتا تموتا". أكل آدمْ وحواءْ منْ الشجرةِ وانفتحتْ أعينهما على عريهما واختبآ منْ اللهِ. كانتْ هذهِ هيَ بدايةُ كسرِ حالةِ السلامِ والتناغمِ في الكونِ. ومنذُ ذلكَ الحينِ تبدلَ كلُ شيءٍ. اختارَ الإنسانُ أنْ يشقَ لنفسهِ طريقًا بمعزلِ عنْ اللهِ، اختارَ أنْ يعيدَ تعريفُ الأشياءِ كما يريدُ هوَ وكما يناسبُ سلطاتهِ الجديدةَ المنعزلةَ عنْ اللهِ. أصبحَ يخافُ منْ كلِ المخلوقاتِ وتخافُ كلُ المخلوقاتِ منهُ، أصبحَ يخافُ منْ أيِ إنسانٍ آخرَ، ويخافَ منْ نفسهِ ويخافُ حتى منْ اللهِ.

استمرتْ قصةَ الإنسانِ على هذا النحوِ لآلافِ السنينَ. فيها تفاقمُ الصراعِ بينهُ وبينَ كلِ ما عداهُ. خوفهُ منْ الخليقةِ أسفرَ عنْ عنفِ واستوحاشْ منْ الطرفينِ تجاهَ بعضهما. خوفهُ منْ اللهِ أنتجَ محاولاتٍ بائسةً منْ الإنسانِ للسيطرةِ على مجرياتِ حياتهِ والعالمِ، ولكنها محاولاتٌ لمْ تنجحْ قطُ، بلْ وتركِ فشلها تشوهاتٍ طويلة المدى على الجنسِ البشريِ. خوفهُ منْ الآخر خلقَ حروبًا وصنوفًا متجددةً منْ التعذيبِ والتنكيلِ، وخوفهُ منْ نفسهِ قدمَ أزماتِ الهويةِ والأمراضِ النفسيةِ إلى الوجودِ. أصبحَ الإنسانُ يعيشُ في حالةِ اغترابٍ تامةٍ عنْ كلِ شيءِ وشخصِ حولهُ، يملأهُ الفراغُ عنْ آخرهِ ويحاول أنْ يملأهُ بمختلفِ الموجوداتِ بامتلاكٍ أوْ استهلاكٍ، ولكنَ عبثا يحاولُ.

ما كانَ اللهُ ليتركَ الحالُ كما هوَ عليهِ، لأنهُ يحبُ الإنسانُ إذْ هوَ نفسهُ محبةً، مدُ اللهِ يدهُ بالسلامِ للإنسانِ منْ خلال خطتهِ للفداءِ. كانَ لابدَ أنْ يُدفعَ ثمنُ تعدياتِ الإنسانِ، فقدمَ اللهُ ابنهُ الوحيدَ السيد المسيحْ لإتمامِ هذا العملِ. جاءَ السيد المسيحْ إلى الأرضِ ليعيشَ معَ الناسِ كإنسانٍ كاملٍ بدونِ أنْ يفارقهُ لاهوتهْ لحظةً. وتقدمَ السيد المسيح للصلبِ، حتى تتمَ عقوبةُ الخطيةِ التي أقرها اللهُ، ولكنْ في منْ بلا أيِ خطيةٍ، لأنهُ لا يوجدُ إنسانٌ قادرٌ على دفعِ هذا الثمنِ، إذْ الجميعَ زاغواَ وفسدوا وأعوذهمْ مجدٍ اللهِ. لقدْ ماتَ السيد المسيحُ على الصليبِ للتكفير عنْ خطايا العالمِ، وقامَ منْ الأمواتِ ليهزمَ سلطانْ الموتِ، ليصنع اللهُ سلاما معنا فيهِ وبهِ. يقدمَ صليبُ السيد المسيحِ طريقًا للعودةِ إلى حالةِ السلامِ المطلقِ التي كانتْ تملأُ الكونَ قبلَ السقوطِ، ولكن الله لا يفرضُ عملهُ على أحدِ، فإنَ كانتْ حريةُ إرادةِ الإنسانِ هيَ ما دفعتهُ نحوَ الهاويةِ في بدايةِ وجودهِ، فحريةُ إرادةِ الإنسانِ أيضا هيَ تذكرتهُ للعبورِ نحوَ مملكةِ اللهِ. لا يرغمُ اللهُ أحدا على قبولهِ وقبولُ عملهِ -حاشا-، ولكنهُ يمدُ يدهُ بالمصالحةِ والقرارِ متروكٍ في يدِ الإنسانِ

"قدْ وضعتْ أمامكَ الحياةُ والموتُ، البركةُ واللعنةُ. فاخترْ الحياةَ لتحيا".[4]

هذه السلسلة تحكي عما نؤمن به كمسيحيين تحت عنوان القصة المسيحية في مراحلها المختلفة، ويمكنك قراءة باقي الأجزاء من هنا:

الخلق والسقوط، العهد، الحل، التجديد

[1]جون ستوت، الكتاب المقدس يتحدث اليوم: الموعظة على الجبل، ترجمة د. رضا الجمل، (القاهرة، دار النشر الأسقفية، الطبعة الثانية، ٢٠٠٦).

[2] D. A. Carson, Jesus’s Sermon on The Mount, Baker Books, 2018.

[3] القديس أغسطينوس، عظة الجبل، نقله إلى العربية: الخور أسقف يوحنا الحلو (بيروت، دار المشرق، الطبعة الأولى ٢٠١٧).

[4] (تثنية 30: 19).

_350x350.jpg?alt=media)

_350x350.jpg?alt=media)

_350x350.jpg?alt=media)

_350x350.jpg?alt=media)

_350x350.jpg?alt=media)